“Dass wir die Welt erkennen können, ist nach der Evolutionären Erkenntnistheorie weder Zufall noch göttliche Fügung, sondern auf natürliche Weise erklärbar. Denken und Erkennen sind Leistungen des menschlichen Gehirns. Unsere kognitiven Strukturen passen auf unsere Welt, weil sie sich in Anpassung an diese Welt herausgebildet haben. Diese Passung ist nicht ideal, aber ausreichend für das Überleben unter Konkurrenz.” (Gerhard Vollmer) 1

Evolution

Nachdem Wallace und Darwin im 19. Jahrhundert die Anfänge der Evolutionstheorie entwickelt hatten, wurde diese von religiösen Kreisen energisch bekämpft. Obwohl sich die Evolutionstheorie im Nachhinein wissenschaftlich als äußerst fruchtbar erwiesen hat, wird sie teilweise auch heute noch abgelehnt - nicht mehr nur von religiösen Kreisen2, sondern in anderer Form sogar von sich als progressiv verstehenden Gruppen3. Diese Kritik findet im Umfeld spiritualistischer, konstruktivistischer, radikalskeptischer oder dogmatischer Ansätze statt und richtet sich gegen die natürliche Entstehung des Lebens oder das evolutionäre Erbe unserer Existenz.

Genese der Erkenntnisfähigkeit

Die Evolutionstheorie erwies sich auch bei der Frage als relevant, ob wir die Welt erkennen können. Für die daraus entstandene Disziplin prägte Donald Campbell den Begriff evolutionäre Erkenntnistheorie4. Konrad Lorenz und Gerhard Vollmer trugen Wesentliches zu diesem neuen Fachgebiet bei, das “philosophische mit wissenschaftlichen Aspekten verbindet”.5

Hauptthesen der evolutionären Erkenntnistheorie

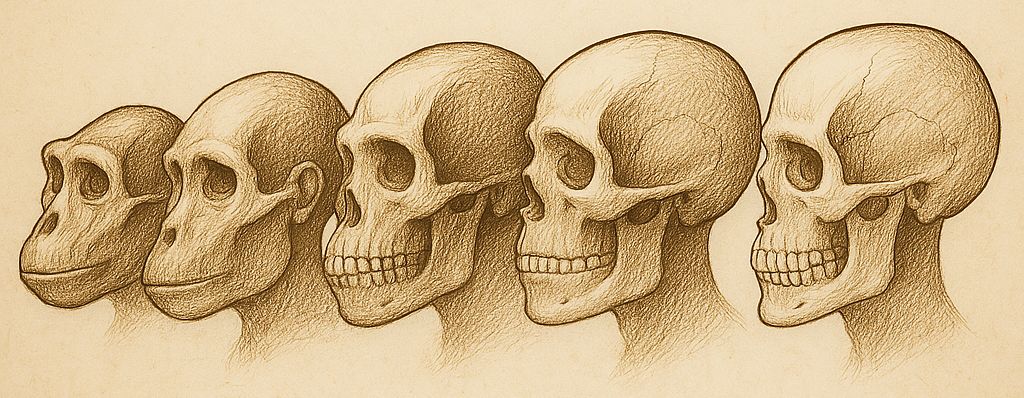

- Die Sinnesorgane, das Gehirn und die Sprachfähigkeit haben sich evolutionär durch biologische Variation und Selektion herausgebildet. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Evolution der Augen.6

- Dieser Anpassungsprozess führte zu einer verbesserten Orientierung in der Umwelt. Nur Organismen, deren Wahrnehmung und Kognition ausreichend realitätsnah waren, konnten überleben und sich fortpflanzen.

- Die Anpassung der Erkenntnisfähigkeiten richtete sich dabei auf mittlere Dimensionen und nicht auf den Mikro- oder Makrokosmos.

- Die evolutionär entstandenen Sinnesorgane und das Gehirn sind die faktischen biologischen Voraussetzungen für die menschliche Erkenntnisfähigkeit.

- Die darauf aufbauende kulturelle Evolution steht zwar in keiner engen Beziehung mehr zur biologischen, doch die Erkenntnis kam nicht plötzlich, sondern es gab unterschiedliche Entwicklungsstufen. Diese lassen sich grob als unbewusste Wahrnehmung, vorwissenschaftliche bewusste Erfahrung und schließlich theoretisch-kritische wissenschaftliche Erkenntnis charakterisieren.

- Die biologische Evolution ist nur für die ersten beiden Stufen konstitutiv. Der Verlauf der kulturellen Evolution ist hingegen nicht biologisch determiniert, sondern von evolutionär entwickelten kognitiven Fähigkeiten abhängig.

- Es gibt jedoch Ähnlichkeiten zwischen biologischer Evolution und wissenschaftlicher Entwicklung. Theorien wandeln sich - wenn auch nicht rein zufällig - und unbrauchbare Theorien werden aussortiert oder durch verbesserte Modelle ersetzt.

- Die evolutionäre Erkenntnistheorie vertritt einen hypothetischen Realismus, das heißt, sie nimmt die Existenz von Atomen, Wasser, Erde, Lebewesen, Planeten, Sonnen, Galaxien usw. an.

- Der Realismus ist ein hypothetischer, da er sich - wie auch der Antirealismus - nicht letztbegründen lässt. Er hat jedoch Erklärungskraft, da er unter anderem erklärt, warum Menschen überhaupt miteinander kommunizieren können, warum Theorien scheitern können, warum unabhängige Messmethoden für Naturkonstanten zu denselben Werten konvergieren und warum es keine beliebigen naturgesetzinkompatiblen Ereignisse geben7 kann.

- Mit dem kritischen Rationalismus teilt die evolutionäre Erkenntnistheorie die Auffassung, dass Erkenntnis fehlbar ist. Durch Beseitigen von Irrtümern lassen sich aber immer bessere Theorien über die Wirklichkeit entwickeln.

Kritik

Wie die Evolutionsthese selbst wurde auch die evolutionäre Erkenntnistheorie bereits kurz nach ihrer Entstehung nachdrücklich kritisiert8. Die umfassendste Übersicht über die Kritik an dieser Erkenntnistheorie findet sich allerdings bei Gerhard Vollmer selbst.9 Dort werden über drei Dutzend Einwände rekonstruiert, diskutiert und entkräftet. Das ist nur konsequent, denn nach dem kritischen Rationalismus müssen sich Hypothesen gegen ihre Kritik bewähren.

Bewährung

Einige Kritikpunkte seien hier genannt:

- Erkenntnistheorie ist unmöglich: Das ließ sich noch nie zeigen. Was es tatsächlich (bislang) nicht gibt, ist apodiktisch wahres Wissen über die Welt.

- Nützlichkeit garantiert nicht Wahrheit: Das wird aber auch nicht behauptet. Falsche Erkenntnis ist fürs Überleben jedoch meist nicht hilfreich. Der Affe, der keine realistische Wahrnehmung von dem Ast hatte, nach dem er sprang, war bald ein toter Affe - und gehört daher nicht zu unseren Urahnen.

- Das Geltungsproblem wird nicht gelöst: Auch alle anderen Erkenntnistheorien konnten bisher keine Methode zur Gewinnung absolut wahrer synthetischer Aussagen über die Welt liefern.

- Erkenntnistheorie wird auf Biologie reduziert: Nur die Erkenntnisfähigkeiten sind biologischen Ursprungs. Die Herausbildung und Fortentwicklung von Wissenschaft basiert zwar auf diesen Fähigkeiten ist aber kein rein biologischer Prozess mehr, sondern folgt nur noch einem ganz allgemeinen Evolutionsgedanken.

- Erkenntnistheorie darf nicht zirkulär von Empirie abhängen: Es handelt sich aber nicht um einen leeren Begründungszirkel, sondern um eine sich selbst korrigierende Rückkopplungsstruktur. Die Abhängigkeit von Erfahrung ermöglicht gerade, dass Falsches an der Realität scheitern kann.

- Nach Kant schreibt der Verstand der Natur die Gesetze vor: Die kantschen Denknotwendigkeiten entsprechen den Prinzipien der newtonschen Physik. Diese haben sich jedoch als nicht universell gültig erwiesen und sind lediglich gute Näherungen für mittlere Verhältnisse.10

- Erscheinung und Ding an sich: Kant definiert das “Ding an sich”, also die Realität, als unerkennbar und behauptet damit bestimmte philosophische Probleme lösen zu können. Dazu zählen u.a. die Vermeidung des Außenweltskeptizismus und die Frage nach der absoluten menschlichen Willensfreiheit angesichts deterministischer Verursachungsketten in der Natur.11 Diese Probleme ließen sich jedoch auch so nicht lösen.12 Die wissenschaftliche Erkenntnis erwies sich im Übrigen auch nicht als auf Erscheinungen beschränkt, denn die außerordentlich gut bewährte Quantenmechanik ist einer direkten sinnlichen Beobachtung unzugänglich.

- Der radikale Konstruktivismus ist bescheidener: Dessen Bescheidenheit liegt darin, dass ihm alles Konstruktion ist. Das Konzept der Wahrheitssuche wird aufgegeben und durch “Viabilität” ersetzt, was so viel wie “passend, brauchbar oder geeignet sein” bedeutet. Selbst Mitmenschen sind nichts als mentale Konstruktionen. Das Problem mit dem radikalen Konstruktivismus ist, dass er sich selbst widerspricht, wenn er objektiv sein will, und er sich selbst abschafft, wenn er nur viabel sein will. Im Alltag erweist er sich nämlich als unbrauchbar, denn üblicherweise gehen wir davon aus, dass unsere Mitmenschen tatsächlich existieren.

- Der hypothetische Realismus ist inkonsistent: Zwar wäre die Aussage “Alle Sätze sind hypothetisch” falsch, da es darunter auch beweisbare mathematische Sätze gibt. Das ist jedoch nicht das, was ausgesagt werden soll. Vielmehr gilt: “Alle synthetischen Aussagen über die Welt sind hypothetisch”. Dies könnte sich als falsch erweisen, wenn apodiktisch wahre Aussagen aufgestellt werden könnten, was bisher aber noch nie gelang.

Fazit

Die evolutionäre Erkenntnistheorie verbindet biologische Grundlagen mit philosophischen Erkenntnisfragen und liefert damit ein plausibles Modell für die Entstehung und Entwicklung unserer kognitiven Fähigkeiten. Sie kann erklären, warum unsere Wahrnehmungs- und Denkstrukturen zwar weitgehend realitätsbezogen, aber immer auch fehlbar sind. Dabei vermeidet sie dogmatische Gewissheitsansprüche, ohne in Beliebigkeit oder Skeptizismus zu verfallen. Letztlich verdeutlicht die evolutionäre Erkenntnistheorie, dass unser Streben nach Wissen ein dynamischer Prozess ist, der sich kontinuierlich weiterentwickelt und anpasst - ähnlich wie die Organismen, aus denen er hervorgegangen ist.

-

Gerhard Vollmer: “Evolutionäre Erkenntnistheorie”, Hirzel, 1975, 9. Aufl. 2023, Kurztext: Hirzel, archive.org.↩︎

-

Religionen legen Wert auf einen übernatürlichen Ursprung des Menschen und lehnen eine alleinige Entstehung dieser Spezies durch Variation und Selektion ab. Wenn überhaupt, wird das Bewusstsein darüber hinaus nicht nur als Produkt von Gehirnaktivität verstanden.↩︎

-

Die Spezies Homo sapiens gehört zur Klasse der Mammalia (Säugetiere). Neoprogressive Gruppen lehnen den damit verbundenen fortpflanzungsbiologischen Geschlechtsbegriff beim Menschen ab und ersetzen ihn durch semantisch unbestimmte Identitätsbekundungen.↩︎

-

Der Begriff wird in der Literatur mehrdeutig gebraucht. Hier ist immer das Begriffsverständnis nach Vollmer 1975 gemeint.↩︎

-

Gerhard Vollmer: “Was können wir wissen? Band 1: Die Natur der Erkenntnis”, Hirzel, 1985, S.44.↩︎

-

Siehe “Naturgesetzlichkeit” in “Skepsis und Wissenschaft”, scientifictemper.org.↩︎

-

So etwa auf einer Tagung im November 1983 in der Katholischen Akademie Bayern in München. Diese ist dokumentiert in

Civitas und Robert Spaemann (Hrsg.): “Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis: Zur Philosophischen Kritik eines Paradigmas moderner Wissenschaft; Referate und der Bericht über die Schlußdiskussion”, Acta humaniora, 1984, Reihe Civitas-Resultate.↩︎

-

In “Was können wir wissen? Band 1: Die Natur der Erkenntnis”, Hirzel, 1985, erörtert Gerhard Vollmer auf den Seiten 166-322 ausführlich zahlreiche Kritikpunkte an der evolutionären Erkenntnistheorie.↩︎

-

Eine Auflistung der gescheiterten kantschen Verstandesprinzipien findet sich bei feodor.de.↩︎

-

Siehe dazu “Kant und das Problem der Außenwelt” und “Freier Wille - ein Widerspruch?” auf feodor.de. Die Philosophen Godehard Brüntrup und Thomas Nagel zeigen auf, warum sich noch nicht einmal der Begriff des libertarischen freien Willens erläutern lässt.↩︎

Deutsch (Deutschland)

Deutsch (Deutschland)  English (United Kingdom)

English (United Kingdom)